9月28日、Reading Musical「BEASTARS」episode1が開幕する。

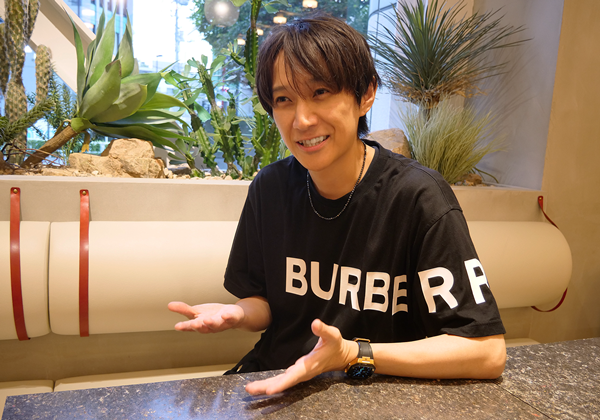

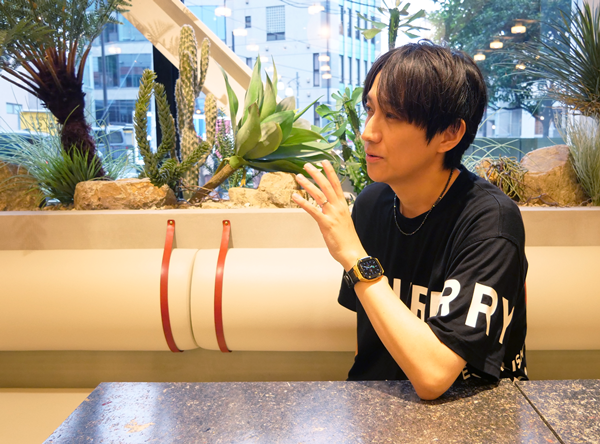

2024年9月に好評を博した前回公演から、約1年という早さで新たなキャストで再び上演される本作で、前作より演出を務める元吉庸泰に本作への思いを聞いた。

元吉庸泰 Profile

舞台脚本家・演出家。学生時代より劇団を主宰、ブロードウェイ作品から2.5次元作品まで多くの話題作を手がける。

近年の主な作品に『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』(脚本・歌詞)、『鬼滅の刃 其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里』(脚本・演出)、『A Year with Frog and Toad~がまくんとかえるくん』(演出)など。12月上演『十二国記‐月の影 影の海‐』では脚本・作詞、26年1月上演『白爪草』では演出を担当する。

―まず、前回公演時にも、人気漫画原作の『BEASTARS』をリーディング、しかもミュージカルでというのは意外な驚きがありましたが、どうしてこの形になったのでしょうか?

『BEASTARS』を“Reading Musical”で上演するということは決まったうえで演出のオファーをいただいたのでそれ自体は僕のアイディアではないのですが、原作の世界観を他の形で表現するのはすごく難しいし、あれだけ天才的な面白さの作品を普通に芝居にしても面白くできないとは思っていました。『BEASTARS』の世界は肉食と草食の違いや、体の大きい小さい、差別など、そういったメタファーの連続なので、それらを人間がまともに演じたところで、説得力を持てるのだろうかと思ったんですね。そこで全部のレイヤーをバラバラにしてもいいですかということは提案させてもらいました。各キャラクターに、読み手という役者がいて、踊りにはパフォーマーという専門の役者がいるという形でできないかなと。クリエイタースタッフも僕のリクエストを聞き入れていただいて、脚本の西森英行さん、音楽の和田俊輔さんをはじめ、映像のKENNYさん、振付には梅棒の塩野拓矢さんなど、才能ある方々に集まっていただきました。

―レイヤーをばらばらにした演出は、前回公演時はどのような手応えがありましたか?

お客さんの視点もすごくばらけたのが良かったなと思いました。狙いとしても、読み聞かせじゃないですが、例えば「大きい湖があります」と言った時に、その大きい湖をこちらから具体的に提示しなくても、みんなそれぞれ頭に「大きい湖」を思い浮かべるじゃないですか。そういうふうに、お客さんが自由に舞台上の映像を見て、踊りを見て、読んでいる人の歌と言葉を聞いて、お客様の頭の中で『BEASTARS』の世界になっていけばいいなとは考えていました。漫画原作の作品にしては珍しいと思うのですが、衣裳も原作通りの扮装にはなっていないんですよね。自由に脳内で世界を作っていいっていう作品になったら面白いなと思っていたものが、幕が開いて勝手にそうなっていったのは面白かったです。表現として踊っている人がいても、読み手歌い手を注視している方にとってはその人がレゴシであって、逆もまた然り。全体を引いた視点でご覧になる方にとっては、それで一つの世界が出来上がっている。すごく客席が自由だなと思えたんです。ここを見てください、こういう絵、表現なんです、ということに固執せず予定調和をつくりたくないということにはこだわっていました。最低限のディレクションで、読み手は好きに読めばいいし、パフォーマーは好きに踊ればいい。ここにまとめよう、このゴールに向かおうと決めずに、俳優たちひとりひとりが自分の物語をまっとうしていけば1本の演劇ができるって、作り方としてもちょっとなんか新しいんじゃないかなって。

―その世界を一緒に作りだしているスタッフの皆様のことも教えてください。

西森さんは、物語の骨を取り出すのがものすごく上手なんです。だから『BEASTARS』のお話の中でも、限られた時間で上演する舞台の中で、どういう風に物語を繋げればちゃんとメッセージを届けられるのかということが、西森さんなら間違いないなと。西森さんが書いてくだされば、細かな表現で遊んだりしても絶対に筋が通るんですよね。音楽は和田さんが説得力を持ってくださって、お話は西森さんが書いてくださればいける!と。むしろ西森さんでないと無理だなと、最初から思っていました。KENNYさんは、平面の絵で描かれていても奥行がある映像をつくられる方だと思っています。『BEASTARS』は背面を全部映像にしていますが、それがベターっとしてしまったら届けたい世界観にならないんですよね。映像が透き通っていて奥まで見えるような、3D的な立体感と、まるでそこにプロジェクションをしていないように見せられるのは、KENNYさんならではの技術とセンスだと感じています。振付の塩野さんは、ストーリーを語れる見事な構成と踊りをつくってくださり、遊び心が凄まじい!というところが魅力です。

―「リーディング」や「朗読劇」と呼ばれるものを作るときは、いつもどのように考えて作られているのですか?

「なぜ舞台上で本を読むのか」ということは意識しています。2020年に、STAGE GATE VRシアターという企画で二人芝居『Equal-イコール』(作・末満健一)を朗読でやらせていただいたのですが、芝居としてすでに面白い作品を、やっぱりなんで読むんだろう、ということがわからなかったんですよね。考えた結果、俳優たちがこの物語を読み解きに来た研究員というテーマで作ったんです。何で本を読むのかということがしっかり明文化されないと、リーディングをやる意味はないと思っています。その時々の演出とか世界観とか、題材によって変わるとは思うんですけれど、一番はこの読んでいるお話を、「お客さんに聞かせたい」「知ってほしい」ということだと思って。それを軸に演出が作れたら面白いなと思っているので、『BEASTARS』に関しても「この複雑なメタファーのお話をみなさんに聞かせるから、知ってね。」という気持ちで作っています。この作品に限らず、リーディングはどれもそうではないかなとも思っています。先日、子供に読み聞かせをする機会があったのですが、そこで気がついたのは、「リーディングってめちゃめちゃ誇張できる!」ということ。ここにいる子供たちに、このお話をいっぱい伝えたいって思っていたら、僕も声や表情にすごい力を入れて表現していたんですね。普通の演劇じゃ絶対出さないテンションや感情表現、絶対できないアウトラインの取り方だなと感じたんです。その時に、これがリーディングの面白さなんじゃないかと思いました。本を読みながらその役になりきるんだったら、セリフ覚えればいいんじゃないのって思ってしまうこともあったのですが、今回でいうと、(レゴシ役を演じる)三浦涼介くんは、もちろんレゴシなんだけれど、それよりも「レゴシを伝える人」じゃないといけないのではないか、そういうものであればあるほど、リーディングって面白んじゃないかなと思っています。『BEASTARS』に関していうと、冒頭でもお話した作品に描かれる肉食と草食の体の大きさの違いとかって、無理矢理人間社会に置き換えるとすれば、人種差別だったり、ヴィーガンとかベジタリアンとか、そういうことになっていくと思うんです。でも実際、肉食動物・草食動物って、根本的に種族が違うからもっと違うはずで、何かの話にしようとしても、たとえられない。それなので、僕らが演じるうえではもっと誇張しなければ伝わらなくて、そうなるとリーディングって相性が良かったんだろうなって思います。『BEASTARS』だからこそ、この表現の仕方はベストな形ではないかと感じているところです。

―今作で目指すところや、新たなキャストで再び上演をする意義についてははどう捉えていますか。

作品をより深めることができるというのが一般的な考え方だと思いますが、僕はより拡張できるということが一番の魅力だと思うんです。演劇は期間芸術なので、このタイミングでキャッチしてもらえないと一生キャッチしてもらえないのが基本。それが、新たに多くのお客さんがキャッチできる、再びリーチする機会になりますよね。もちろん作品を深めることやクオリティを上げること、戯曲を成長させるということもあると思うんですけれど、市場を広げる意味合いのほうがもしかしたら強いかもしれないと思っています。昨今は演劇のチケットを売るということも簡単ではないですが、即完売するような公演でも、かえってそこから先に広がらない、演劇という文化の拡張にならないなと感じることもあります。チケットはもちろんすぐに売れてくれたほうが安心で幸せだけど、当日券があって、ふらっときて観てもらえる、それでもビジネスとして成立するという文化になっていったら、もっと広がっていくのかなと思っています。なので、前回公演もたくさんの方に観ていただけましたが、今回またそのチャンスに恵まれたことが嬉しいです。今(インタビュー時)はダンサーのリハーサルを進めている段階なのですが、踊りをつくるのに前回公演の音声を流しながら振付をしているんです。音声を聞いているだけでも泣けてきて、前回公演の声や気概が良いものだったのはもちろん、物語がすごくちゃんと作られていたんだなと改めて感じました。音だけで聞いて、面白いなあってちゃんと思えるのは、西森さんと和田さんの力あってこそですが、これは朗読劇として1つ成功だったんだなということが、上演から1年経っての新たな発見でした。おかげでダンスのクオリティも更に上がっているように思いますし、前回公演をもとに、バージョンアップさせられたらと思っています。

―前回公演からの変化はどんなことがありますか?

キャストが変わるので、読み手の個性というものは変わっていきますが、表現という部分でいうとダンサーが1名増えて、より多層的だったり、身体表現を取り入れたものが増えていく予定です。そしてハルの役どころ、見え方も大きく変わると思っています。前回公演時は歌い手・読み手を加藤梨里香さんが、パフォーマーをゆゆ・THE・エクスカリバーさんが演じられていて、加藤さんが歌唱力でハルの内面を表現し、ゆゆ・THE・エクスカリバーさんがパフォーマンスのかわいらしさで外面を表現していたように思います。今回はその逆で、歌い手・読み手の梅田彩佳さん、真山りかさんが外面をつくり外の世界と戦っていて、ダンサーのMITSUKIさんがハルの内面をえぐいくらいに身体で表現しています。それがどのように作用するか、お稽古をしている中ですが楽しみです。

―12月に控えるミュージカル『十二国記 -月の影 影の海-』についてもお聞きします。こちらでは脚本・歌詞という立場で現在まさに脚本を作っているところかと思いますが、原作の小説から、どのようにオリジナルミュージカルを作っているのでしょうか。

ミュージカルを作るうえで最大の問題は「なぜ歌うのか」という点だと思っています。大まかにいうと、関係性、時間、感情のどれかが歌の中で動くのがミュージカルの定義ですが、そのルールづくりが難しい。でもそのルールが戯曲からきちんとしていると、そこから逸脱した楽しい歌とかも入れていけるんですよね。同じく脚本・歌詞で参加したミュージカル『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』(2024年)の場合は、時代、思想、意志、血といった「受け継がれていくもの」を歌にしました。演出補で参加した『ジェイミー』(2021、2025年)では、夢や希望、理想など「現実ではないこと」を歌にしていると感じました。それなので、最後に主人公ジェイミーが現実を選ぶと、本編ではそれ以降歌がなくなるんですよね。『RENT』ならば時の流れ、時を告げるもの、時間の使われ方など、流れ行く「時間」を切り取ったミュージカルナンバーに溢れています。このように、作品の中で歌がどういう機能を持つのか。それを見つけるのに最も時間がかかりました。その結果、『十二国記』では主人公の陽子が自分の内面と出会うことが全部歌になっています。自分自身の心の変遷とか、自分自身の心が逃げるとか。こういった「何を歌にするか」に戯曲的な意図があらわれるので、それを見つけ出して提示するのが脚本家の仕事だと思っています。ただ、提示したルールに対する解釈も様々なので、演出家との打ち合わせが面白い!僕が書いた意図はこうだけれど、他の人の視点でみると「こっちの解釈もできない?」「じゃあここはセリフでなくて歌にしましょう」と、お互いの解釈の違いから新しい発見が生まれたりします。演出の山田和也さんとの対話は、山田さんが楽曲をどのように機能的に捉えてミュージカルをご覧になっているのかということが、僕自身演出家としてもとても勉強になっています。何より『十二国記』が好きな人たちが集まってやっているから、打ち合わせがとても愛に溢れていて幸せな時間でした。

―来年1月に演出を控えるミュージカル『白爪草』は逆のパターンですね。

そうなんです。『白爪草』は、コロナ禍にVtuberの方の出演で映画を作るというところから生まれたコンテンツで、この題材が面白かったので、緊迫した2人芝居のミュージカルを女性でも男性でも演じられるものを創りたいという切り口でお話をいただきました。再演を重ねられるような新しいミュージカルを、まずは女性2人芝居で、新しい世代のスタッフで作っていくというのは魅力的なチャレンジだなと思っています。

―魅力的なチャレンジの中でも、一番挑戦したいことはなんですか?

原作映画の魅力は、僕は構成的な仕掛けの面白さだと思っているんです。それを生身の人間が表現をするのにどうやっていくか。この物語の構成に歌唱をするという血を通わせて、生身の人間の面白さ、恐ろしさをより多重的にどう出すか。どう生身の人間が演じる必然性を生み出せるか。それが今回の挑戦だと感じています。

―『BEASTARS』から『白爪草』まで、作品へのかかわり方が様々ですが、そんな中、ミカン下北で9月20日まで開催されていたアイリッシュウイスキー「ジェムソン」のイベント内でのパフォーマンスも手掛けられました。

期間中の毎週金・土・日曜にミカン下北の飲食店やその周りでフラッシュモブ的にミュージカルパフォーマンスをするというもので、脚本と演出を担当しました。路上で行うという非日常な面白さもあるのですが、何より普段演劇と関係ない方々が、演劇と混じりあうことが面白いなと改めて感じました。ご自身で選んで劇場に足を運んだわけではない人が、急に演劇に触れさせられるという。お客さんが新鮮に驚いていたり、なかには拒否反応を見せる方もいたりしましたけれど、その選択の自由がある中で、演劇が作れるっていうことはすごく貴重な経験でした。それにミュージカルなので、いきなり聴いた方はシンプルに「歌うま!」って思うじゃないですか。例えば小さい子供が見ていたりしたら、人生変わっちゃうんじゃないかとすら思うんですよ。ミュージカル俳優の方々は、そうやって他人の人生に影響を与えることが出来る人たちなんだなって改めて思いましたし、そういう機会がもっと増えれば、俳優達の仕事も今よりたくさん生み出せて、世の中はもっと豊かになるのではないかとも思いました。ミュージカルやその技術が舞台の上じゃなくても、こんなに人を幸せにできるんだ、人に影響を与えられるのだと確認できたことは素敵な体験でした。企業案件ということも僕には珍しかったです。僕らは観客に届けることを考えて作るのはそうなのですが、代理店の方たちにプレゼンをして、そこからクライアントに観ていただくという流れを踏んでいて、いままで僕がやってきた演劇づくりとは違いました。純粋な文化活動じゃないというのが面白くて、僕らのつくるものがこれだけビジネスに絡めるんだという喜びもありましたし、経済活動の中でミュージカル、演劇が組み込まれるということの可能性を感じました。

―今後の演劇人生で挑戦したいこと、叶えたいことを教えてください。

日本の演劇を世界に広げることに貢献したいと思っています。日本の演劇のクリエイションって素晴らしいと思うんです。アメリカではセットが立つのに1週間かかるところ、2~3日で立ててしまう。海外のクリエイターと仕事をした際に、信じられないと驚かれるほどでした。それだけでなく表現の部分も含めたスタッフのクリエイションも、演出家のコントロールも、世界に通じるレベルなんじゃないかと感じています。世界に通じるレベルのクリエイションができているのであれば、それがもっと世界に影響を与えるべきだと思っていて。そのうえで世界にも揉まれてさらに成長していけると思うんですね。海外で評価を得たものが改めて日本に入ってきたり、逆輸入とかの交流がもっと行われたら良いんじゃないかと思っていて、僕もその中に混ざりたいというのが夢です。あわよくば、トニー賞が獲りたいですね(笑)!

(取材・文 加藤美秋)

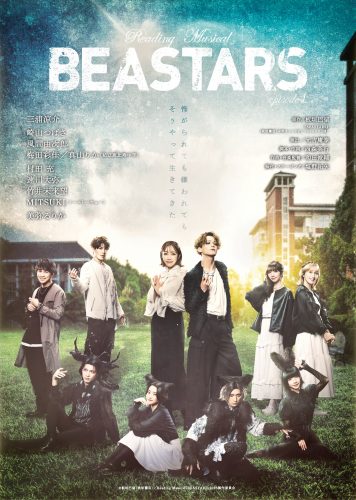

Reading Musical「BEASTARS」episode 1

[東京公演]2025年9月28日(日)~10月2日(木)シアター1010

[大阪公演]2025年10月11日(土)~13日(月・祝)COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

料金:(東京・大阪)全席指定10,200円(税込)※全席指定/前売り&当日共<未就学児入場不可>

原作:板垣巴留『BEASTARS』(秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊)

脚本: 西森英行

演出: 元吉庸泰

作曲・音楽監督:和田俊輔

歌唱指導:山野靖博・塚本 直

振付・ステージング:塩野拓矢(梅棒)

出演

<歌い手・読み手>

三浦涼介/崎山つばさ/風間由次郎

梅田彩佳・真山りか[私立恵比寿中学] *Wキャスト

美弥るりか

<パフォーマー>

村田 充/速川大弥/竹井未来望/MITSUKI[ミームトーキョー]

<Story Artist>

髙澤礁太/松岡歩武

<演奏>

ヤマザキタケル ほか

主催:Reading Musical「BEASTARS」2025製作委員会

©板垣巴留(秋田書店)/ Reading Musical「BEASTARS」2025製作委員会

公式HP:rm-beastars.com

公式X:@bstmusical #Bミュ

公演に関するお問い合わせ:rmbeastars@gmail.com